Foto: Pixabay

Zum Titelbild

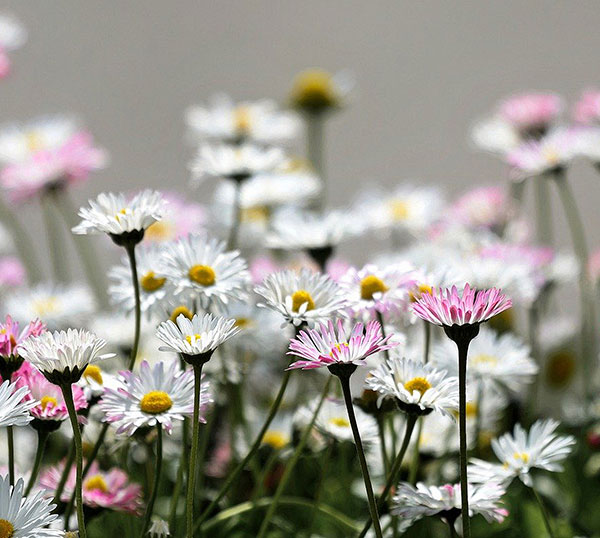

Warum im Mai die Gänseblümchen?

Wir sind doch keine Gartenzeitung!

Wir wollen nach den Tugenden im März und den Lastern im April etwas fürs Herz bringen.

Ein Gänseblümchen allein ist recht unscheinbar, aber in größerer Menge eine Augenweide – außer in einem englischen Rasen.

Eine Betrachtung aus der Nähe zeigt die Schönheit: Wir können die Sonne entdecken.

Das Gänseblümchen hat noch eine Reihe anderer Namen: Sonnenblümchen, Marienblümchen, Tausendschön, Maßliebchen, Osterblume und viele mehr, botanisch: Bellis perennis.

Der Name Gänseblümchen soll laut einer Geschichte aus dem Mittelalter daher kommen, dass die kleinen weißen Blumen an Gänse auf einer Wiese erinnern.

Gänseblümchen stehen symbolisch für Treue und Vertrauen sowie für Unschuld und Reinheit.

2017 war das Gänseblümchen die Heilpflanze des Jahres! So soll es gegen Hautprobleme, Nierenkrankheiten, Infektionen, Kopfschmerzen und viele weitere Krankheiten helfen. Aufgebrüht als Gänseblümchen-Tee kann es seine Wirkung besonders gut und geschmackvoll entfalten.

Es ist schon erstaunlich, welche Informationen es rund um so eine kleine, vom Frühling bis in den Herbst hinein allgegenwärtige Blume gibt. Sehen wir sie jetzt mit anderen Augen?

Regina Michalski

Vorwort

Liebe Verbandsbrüder und -schwestern,

der Mai ist gekommen, der schönste Monat des Jahres. Vergessen ist das düstere Grau mit viel Sturm und Regen. Die Natur atmet auf und mit ihr die Menschen. Überall grünt und blüht es. Die Welt wird bunt, die Sonne scheint. Viele Dichter und Komponisten haben den Mai besungen. Vielleicht haben unsere Vorfahren deshalb den Mai der Gottesmutter geweiht und Maialtäre errichtet. Zudem begehen wir jetzt die christlichen Festtage Christi Himmelfahrt, Pfingsten und Fronleichnam.

In diese Zeit fällt auch die Blüte des Hildesheimer Rosenstocks: „Ein blühendes Wunder seit mehr als 1000 Jahren“, wie es Hildegard Mathies in einem kleinen Büchlein beschreibt, das man im Dom-Foyer und in jeder Buchhandlung findet. Sie erzählt seine Geschichte und nimmt gleichzeitig mit in die Welt der Königin der Blumen, die in der Kunstgeschichte wie in der Musik und Dichtkunst eine immerwährende Hauptrolle spielt.

Jetzt, da überall in der Welt Krieg und Chaos herrschen, kann uns dieser Rosenstock neue Hoffnung schenken. Mit dem Dom wurde auch er zerstört. Seine Zweige verbrannten. Doch zwei Monate später brachte seine Wurzel neue Triebe hervor. Ein Zeichen Gottes? – Der Dom erstand neu. Das Leben geht weiter. Seitdem erfreut uns die Rose in jedem Jahr neu mit üppiger Pracht.

Am zweiten Sonntag im Mai steht auch der Muttertag im Kalender.

Deshalb [empfehle] ich zum Schluss ein Gedicht zum Schmunzeln von Eva Rechlin -besonders für Mütter und Großmütter als Dankeschön:

Wir wären nie gewaschen

Siehe: www.stadtanzeiger-ortenau.de/offenburg-stadt/c-panorama/fisch-mit-honig-zum-muttertag_a57959

Mit guten Wünschen für einen sonnigen Mai und herzlichen Grüßen

Christa Bertram